近年話題のDX(Digital Transformation)ですが、10年以上前に取組んだ事案がありましたのでご紹介させて頂きます。

救急搬送情報と医療機関情報の連結システムの構築

平成23年度の総務省消防防災科学研究推進制度に採択された研究において、標題のシステム開発を試みました。

救急搬送された患者さんの予後向上は大きな目標ですが、そのために救急隊と医療機関の間で情報を連結させようという取り組みです。

国立循環器病研究センター:救急搬送情報と医療機関情報の連結システムの構築について

概要

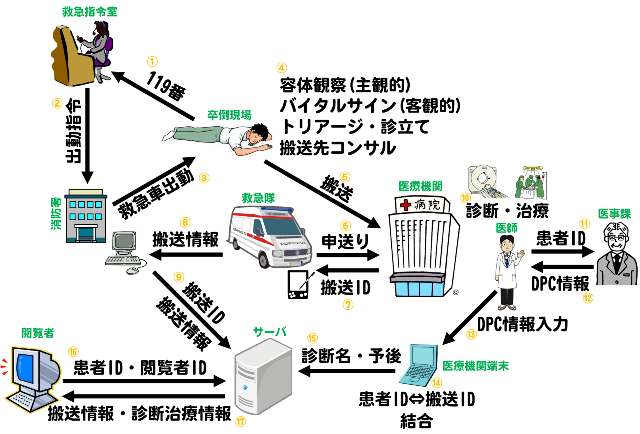

どんなシステムを構築しようとしたかと言いますと、図をご覧いただくのが良いかと思います。

卒倒現場から119番通報があると指令室から救急隊に出動指令が出され、救急車が現場に急行します。

救急隊到着後は診立てを行い、搬送先のコンサルが始まり、受入先が決まれば搬送します。

病院到着後は救急隊から病院へ申送りが行われ、救急隊は帰署して一連の搬送業務を終えるというのが従来でしたが、このままだと患者さんの顛末がわかりません。搬送先とした病院の選択が良かったのか、本当に脳卒中だったのか、何もわかりません。

本研究では、この予後情報を救急隊にフィードバックできるように、個人名は使わずに『搬送ID』のようなものを発行してフィードバックしようと考えました。

院内では患者ID(診察券番号)で管理されますが、院内患者IDと搬送IDを紐づけるシステムを用意し、診断名や予後について救急隊が閲覧できるようにシステムを考案しました。

構想図の著作者は私

いま記事を書いている私(西謙一)が上手を描きました。

いま原本を持っている人がどれだけ居るのかわかりませんが、この図の著作者であるがゆえに、原本があるというか、真の原本が手元に在り、あちらこちらで使われている物はこの複製品になります。

この図はプレスリリースでも公表されているので、秘密情報ではありません。

国立循環器病研究センター:救急搬送情報と医療機関情報の連結システムの構築について, 研究課題の詳細

付け焼刃では使われない

救急という一刻を争うような緊迫した場面で使われるシステムゆえに、何かの模倣や想像だけでは作れません。

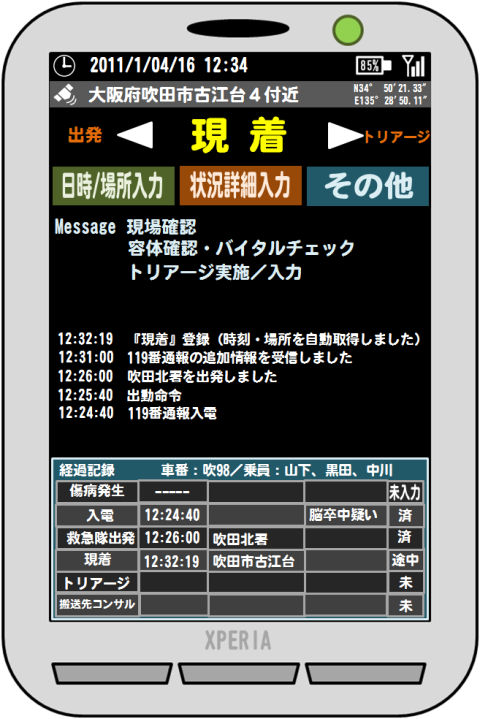

当時、筆者は研究班を代表して救急車に搭乗し、実際の搬送現場を見ながらシステム構築について考えました。

例えば、手袋を外す事ができない中でのタッチパネル端末入力が必要であることは病院と同じですが、雨が降る屋外でも対応することがあるのは病院との大きな違いです。

目の前で苦しんでいる人が居ても、病院に到着しなければ本格的な治療が開始できないというジレンマが存在し、それをストレスにしないためにはスムースな搬送先決定が必要であることもわかりました。

医師ではないので診断はできませんが、どこの診療科に診てもらうべきかを判断しなければならない救急隊員に、医学的な知見を提供することができれば、それが有意義であることもわかりました。

単なるIT化ではない

システム化と題する研究では、紙媒体を電子化するような取り組みも多いですが、本研究はそれほど単純なことではありませんでした。

出血や顔色、バイタルサインモニタの数値などから疑うべき疾患をリストアップすることで、業務をアシストする仕組みをつくろうと考えました。

搬送のために架けた電話で話した内容は、病院での申送りでも使いますし、帰署後に作成する報告書でも使います。

この手間を軽減するために、音声データをテキスト化して、共通のレポートが作れないかと考えました。

救急車到着後の病院の業務負荷軽減にも配慮しました。

iPadで情報を受け取り、そのまま記録用紙の代わりにiPadを使い、それが電子カルテに転記される仕組みを構築することで、現場のペーパーレスになりますし、素早い情報共有が可能になります。

おそらく今の通信技術であれば、救急車の中で入力しているデータが、そのまま受入先の病院のiPadにも表示されるような仕組みも容易に作れたと思います。

上図も筆者が描いたものです。

他にも図画はありますが、国立循環器病研究センターのウェブサイト等で公開されている情報は公知のものですので、それらに限ってここに掲載しました。

社会実装のために

当時の研究班長であった飯原弘二先生は、今では院長先生ですが、本研究を進めるにあたっては均霑化や教育といったことに非常に熱心であったことを思い出します。

テーマは脳卒中でしたが、救急隊は脳卒中のためだけに出動する訳ではないので他科の疾患にも使えなければなりません。

医師は患者を救いたい、より良い医療を提供したいと思っていますが、それを実践するためには周辺の多職種が連携する必要があります。

本研究では主に救急隊と看護師が関わりますが、その2職種の業務負荷を軽減できるように、打ち合わせは何度も繰り返されました。

私感ですが、おそらくこのシステムが上手く機能したとしても、医師には『脳卒中患者が来た』というくらいの結果しか見えないのではないかと思います。

一方で救急隊は『脳卒中疑いであった人が確実に脳卒中専門の病院に搬送され、予後は良かった』という実感を得られるのではないかと思います。

医師が主体となる研究であるにも関わらず、救急隊らの利益と言うか、満足を得るような結果になっていたように思います。この自己満足に走らない研究というのは、参加していても気持ちが良かったです。

2022年らしいDX

今回の話題は2010年頃に構想し、2012年頃に実物が出来たという10年程前のお話でした。

2022年にはICTの社会との関係はさらに深まり、特に新型コロナウイルスの影響で非接触や遠隔という事に対し好意的に見る国民が増えたことは医療にも少なからず影響してくると思います。

筆者は臨床工学技士ですので、医療機器や設備、システムに関係する部分でDXを見てしまいがちですが、DX化されたあとの運用管理の担い手として適任者は臨床工学技士かもしれないので、全体を見て行かなければならないと思っています。

業務改善は1つのカギ

筆者は横着者なので、同じ作業を繰り返したくないという理由から様々なアプリケーション・ソフトウェアを開発してきました。

病院で日報作成に転記が多かったことから、転記を自動化するソフトを開発したことがあります。

心電図のアラームが鳴った回数や時間帯を仕分けるのが大変だったので、仕分けソフトを開発したことがあります。

これらで劇的な変革を生んだわけではないのでDXというには難がありますが、まずは目先の課題を解消し、業務が少しでも改善されれば使われるのではないかと思います。

改善よりも負担が大きいと

数年前から、保険証の顔認証に関する相談がコンサル事業の方へ寄せられるようになっていました。

当社でも実態調査を行いましたが、その結果はネガティブなものでした。

わざわざ費用負担して顔認証システムを導入しても、その費用を回収する方法が無ければ普及はあり得ないというのは大前提でした。これは補助金などがあればどうにかなるでしょう。

問題は認証プロセスです。

本人が来ないと認証できないのであれば、立ち上がるのもしんどいという人に窓口まで来させることになります。

医療従事者としてそれは許されないと思いますので、付き添いの人がカードを窓口に持ち込む方が医療らしさがあります。

マスクを外すということがあまり良くない状況が続いていますので、顔認証のために外来でマスクを外すのもどうなのか、という意見も多数ありました。

国民皆保険制度においてはほとんどの国民が保険に加入しており、保険診療を受けることは当たり前のようになっています。

保険証を持参したとき、それが持参した本人の物であるのかを確認するために身分証明書の提示を求めることはまずないと思います。

すなわち、保険証の持参があれば、それがなりすましであるかどうかということに執着していないと考えることもできます。

顔認証を導入してなりすましを見破れると言われても、医療機関にとってメリットは感じられないと思います。国民からみても、なりすましが社会問題になっていないのに、その対策に費用負担させられるのであれば、反対意見を持つ人も出てくると思います。

インターネット接続ということも医療機関にとってはハードルとなります。

常時ネット接続するということの危険性もありますし、外来カウンターにネット配線を工事するのも1つのハードルです。

そのネット回線の維持費がセキュリティ込みで月3万円として、オンライン認証を実施すると10円貰えるとしても月3千件の利用が必要になります。

ネット接続は、医療機関にとって大きなハードルとも言えます。

顔認証ができれば、保険証を持ち歩かなくても受診できるというメリットはありますが、誰かが費用負担してまでそれを導入しなければならない理由が乏しく、顔認証導入後にある未来に輝かしいものが見当たらなければ、積極的にはなれないのは仕方ないと思います。

厚生労働省:オンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局、システムベンダ向け)

日経XTECK:医師7500人に調査、医療機関の4割がマイナカード保険証「導入予定なし」(2021年5月14日)

日本経済新聞:マイナ保険証、本格運用を開始 対応医療機関は1割未満(2021年10月19日)

日本経済新聞:「マイナ健康保険証」医療機関の導入が進まない理由(2021年3月17日)

日本経済新聞:ランサム攻撃でカルテ暗号化 徳島の病院、インフラ打撃(2021年11月12日)

現場に利益

DXの推進において利益を得るのがシステムベンダーやデバイスメーカーであっては、現場は喜びません。

交通系ICカードは公共交通機関の乗車に便利ですが、その維持費は安い物ではないので、間接的に運賃に反映されています。車掌さんや駅員さんの労務費を減らせられればシステム維持費と相殺できるかもしれませんが、ローカル線ではたやすい事ではありません。

収集したデータを二次利用することでシステム維持費を捻出できれば、交通系ICカードの利用者は利用料負担が無くなる可能性があります。便利なうえ、受益者負担となるはずの利用料も要らないとなれば悪い話ではありません。

では、データをどのように活用するのかという点がDXとも深く関わってくると思います。

以前、仕事で鉄道会社の方々と沿線住民の健康と鉄道利用について検討を重ねたことがあります。

そのときは、自動改札で入場した時点で健康データなどを読み取り、乗車中に解析して健康活動に関する提案をスマホに届けるような仕組みがあると、生活はどう変わるかシミュレーションしました。

降車した駅にあるコンビニで、例えば減塩オニギリを割引で提供して血圧に気を付けてもらう、ということでも沿線住民の健康が維持できて、長く乗車し続けてもらえるのではないか、という案が出ました。

何が答えなのかは実践してみないとわからないことですが、デジタルというツールは人間が汗をかかずに大量のデータを集め、活用できますので、DXの時代にはそうしたことを意識して仕事をしなければならないなと思います。

10年ひと昔

この10年でどのように成長しましたか、と聞かれて振り返ってみると、変われたことと、変わらない事があるなと実感します。

デジタルについてはあまり成長した気がしません。

デバイスは進化しているので、それを使っているという程度で、人間の方はさほど変わっていない気がします。

このウェブサイトも、HTMLで自ら構築するものがWordpressに代わったくらいで、コンテンツについては変わらないですし、入力はキーボードを使って従来どおりです。

2022年の少しだけ前進させたのがデータベースの活用です。2つのサイトを立ち上げ、両方にデータベースを連携させています。

既にデジタル化はされていたが、シームレスなデータベースにはなっていなかったものを一元化する取り組みは、途中の作業はほぼアナログ、コピー&ペーストの繰り返しです。

地域防災計画に至っては、全国に約1,800ある自治体のホームページを1つずつ見て回るという人海戦術を1人で実施しています。47都道府県だけでも飽きそうですが、既に一巡目は終わって掲載しています。

前述のデータベースも構築して半年が経過しましたが、何も考えていないと1年はあっという間、10年もすぐに過ぎ去りそうですので、DX時代に生き残れるよう、できれば少しくらい稼げるように、ボーッとせず取り組んでいきたいと思います。

おわりに

今回は10年ほど前の研究を思い出すことがあり、記事にしてみました。

分担研究者として参加させて頂くことができたのは、貴重な体験でした。班会議に参加すると京大、阪大、九大などの出身者ばかりで恐縮していましたが、温かく迎え入れてもらえました。

主任研究者がすごい先生でしたので、いま見てもDXの話題として取り扱えるくらい先進的であり、広範に気配りが利いていたことが改めてわかりました。

DXを形式的、形骸的に受け止めないように、いまいちど気を引き締めようと思いました。

付記

研究詳細

研究の進め方

- 国立循環器病研究センターと吹田市消防本部との間で、救急隊が使用する携帯端末に、新規に開発した救急搬送アプリケーション(仮称)を搭載し、搬送事例の覚知、現着、収容までの時刻と GPS による位置情報、脳卒中や急性冠症候群などの疑いを峻別する基準に関する入力を行うシステムを構築する。この救急搬送情報は、収容先の位置情報により、2 次医療圏内の医療機関を搬送先として特定でき、収容時に「搬送 ID」を発行することによって、消防本部における覚知から医療機関への収容までの、患者情報、搬送情報(時間、位置情報)が一元的に管理可能となる。収容した医療機関側に救急隊から搬送 ID を渡し、医療機関からは、搬送 ID と交換に、「病院患者 ID」を救急隊に渡す。

- 国立循環器病研究センター研究開発基盤センター内の情報管理が可能な区域内(EBMリスク情報解析室)に、サーバー(救急搬送-医療機関情報連結サーバー:救急医療連結サーバー)を設置し、国立循環器病研究センターへ搬送した症例の搬送情報を、消防本部から随時移管し、国立循環器病研究センターからは、退院時に作成される DPC 情報の一部(入院契機病名、主病名、医療資源をもっとも投入した病名、予後(mRankin scale日常生活自立度)を移管する。

- この救急医療連結サーバーには、吹田市消防本部および国立循環器病研究センタ一、本研究分担研究者の限られたメンバーのみが、認証IDによりアクセスできることとする。入院患者については、消防本部および医療機関から双方向性に、搬送後 1 ケ月あるいは 3ケ月の時点で退院した患者に関する情報を得ることができ、自動的な情報の連結が可能となる。救急搬送後、入院せずに帰宅した軽症患者の情報については、搬送情報と確定診断など最小限の医療情報のみを保存する。

- 本研究に参加した患者情報は、連結可能な匿名化された状態で「救急医療連結サーバー」に保存される。サーバーへのアクセスは、限られたメンバーのみに限定され、本研究の内容については、国立循環器病研究センターホームページおよび救急外来に掲示し、参加不同意の場合はサーバーに医療機関情報を保存しないこととする。

概要

本研究の研究分担者(妙中、原口、西)は、平成 22 年度から独法化された国立循環器病研究センター内にあって、産官学の連携を通して、循環器疾患の最先端の予防、治療を推進するために開発された部門であり、人工臓器をはじめ IT を駆使した医療技術の開発に豊富な実績を有する。予防医学・疫学情報部(宮本)、EBM リスク情報解析室(西村)は、厳格な情報管理が可能なサーバーを設置しており、当センター内の疫学情報を一括管理するシステムを構築中である。研究分担者の峰松、安田、豊田、長束は、脳卒中、急性冠症候群の救急医療、横田は本邦の救急医学における本邦のリーダーであり、本研究は、IT を活用し、消防隊との緊密な連携を得てはじめて可能となる「循環器疾患の救急疫学」を、世界に先駆けて開発するためのきわめて重要なプロジェクトである。医療疫学の専門家として、斯界の第 1 人者である京都大学 福原教授の参加も得た。

吹田市消防本部は、すでにモバイルテレメディスンにおいて、当センターと先駆的な実績を有しているが、本プロジェクトについても全面的な協力が得られることとなり、本研究の実施、推進態勢は万全である。

具体的な背景

超高齢化社会を迎えた本邦にあって、年々増加する救急要請への対策は喫緊の課題である。特に緊急性の高い脳卒中や循環器疾患の治療については、医療機関の集約化、広域化と医療機関同士の連携強化は避けて通れない。消防法の一部改正後、全国の各都道府県単位で搬送基準の策定と医療機関の選定が行われているが、プレホスピタルケアとメディカルコントロールの地域格差、脳卒中や循環器疾患の急性期治療施設の地域格差が厳然と存在し、医療資源や人的資源について、全国的な僻撤した視点で、救急搬送の実態が消防法の一部改正後、どのように改善したかを、持続的に検証する PDCA cycle を常に回す必要がある。具体的には、救急搬送におけるプレホスピタルケアと搬送時間などの因子が、搬送された患者の確定診断と予後にどのように影響したかを、検証しなければならない。しかしながら、この救急搬送と医療機関の情報を連結させる試みは、救急隊および医療機関に多大な労力を強いるものであり、継続的かつ悉皆的に行うのは現実的に困難である。

本研究は、この消防法の一部改正後、その効果を検証するために最も有効かつ救急隊および医療機関に負担をかけない最良と思われる方法を考案し、試行するものであり、このシステムが稼働し全国に展開すると、その有効性は計り知れない。

本研究の主任研究者の飯原は、平成 22 年度から厚生労働科学研究補助金事業「包括的脳卒中センターの整備にむけた脳卒中の救急医療に関する研究」(J-ASPECT Study)の主任研究者であり、全国の脳卒中の救急医療の中心的メンバーとともに、総務省消防庁救急企画室と密接な連携を取りながら、研究を進めており、平成 22 年度に「脳卒中診療施設調査」「脳卒中治療医の疲弊度調査」を開始しており、これから全国の脳卒中症例の登録調査を行う予定である。

研究メンバー

| 飯原弘二 | 国立循環器病研究センター 脳血管部門長 |

| 妙中義之 | 国立循環器病研究センター 研究開発基盤センター長 |

| 峰松一夫 | 国立循環器病研究センター 副院長 |

| 宮本恵宏 | 国立循環器病研究センター 予防健健診部 部長 |

| 西村邦宏 | 国立循環器病研究センター EBM・リスク情報解析室 室長 |

| 西 謙一 | 国立循環器病研究センター 知的財産管理部 |

| 原口 亮 | 国立循環器病研究センター IT 戦略室長 |

| 安田 聡 | 国立循環器病研究センター 心臓血管内科部門長 |

| 豊田一則 | 国立循環器病研究センター 脳血管内科部長 |

| 長束一行 | 国立循環器病研究センター 脳神経内科部長 |

| 横田順一朗 | 市立堺病院 副院長 |

| 福原俊一 | 京都大学医学研究科 医療疫学教授 |

| 廣瀬栄二 | 吹田市消防本部救急救助課 |

| 野々木宏 | 静岡県立総合病院 院長代理 |